“延迟反馈”在网页设计中确实可以以成为一把双刃剑——用得好能提高用户体验用不好则会让用户感到挫败。关键在于通过“策略性延迟”制造情感共鸣,而且非单纯的技术等待。下述是这一现象的深度解析与实践思考:

心理学机制

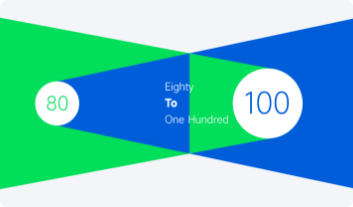

预期管理:150-400ms的微延迟(超出人类瞬时反应阈值)会制造“即将发生重要事件”的心理预期如同魔术师刻意放慢手法来聚焦观众注意力。

认知参与:用户大脑需要短暂时间处理视觉信息的转变,适度的延迟(如渐显动画)能降低认知负荷,让操作结果更易被理解。

奖赏回路:借鉴游戏设计,延迟后的反馈(如勋章弹窗)会刺激多巴胺分泌,增强用户完成任务的满足感。

品牌人格化体现

刻意设计的延迟动作(如Dropbox上传完成的彩虹扩散效果)能传递品牌的“性格”——科技产品可以能用机械感的精密动效,而且文艺类网站可以能用水墨晕染的节奏感。

高频动作:输入框实时校验、按钮点击的触感震动(移动端)、拖拽文件时的视觉跟随。

致命错误预防:密码输入错误提示应在50ms内响应,避免用户连续误操作。

结果确认型操作:支付成功后的烟花动画、表单提交后的拟物化邮件飞入邮箱效果。

情感化交互:音乐类网站点击播放按钮后让声波纹路缓慢铺满屏幕,配合渐强的音效引导情绪。

内容悬念营造:知识问答平台在显示答案前短暂延迟,搭配翻卡片的微交互制造探索感。

超过1秒的延迟需用进度条(进度可以视化模型),2秒以上必须提供可以中断选项(如“后台运行”提示),避免心理学上的「目标脱离效应」。

即时层:快速确认操作接收(如按钮按下状态)。

过渡层:用骨架屏、占位图暗示加载进程(Instagram图片渐入)。

终局层:完成时的仪式感设计(Figma文件保存后的粒子消散动效)。

预加载技术:在用户鼠标悬停按钮时提前加载部分资源(如电商结账页),让实际点击后的响应速度产生“比预期更快”的惊喜。

智能优先级:区分关键操作(支付)与非关键操作(查看历史订单)的响应顺序,通过后台队列管理让用户感知更流畅。

东亚用户对舒缓节奏的接受度较高(如日本电商ZOZOTOWN的服饰3D展示延迟旋转),而且欧美用户可以能偏好更直接的反馈,需结合A/B测试动态调整。

灾难性案例:某金融APP在指纹验证后强制展示5秒广告才进入主界面,用户流失率激增37%。

临界点测试:通过眼动仪监测发现当加载动画超过3次循环时用户视线会开始游离到页面边缘(潜在的关闭信号)。

情感计算延迟

通过摄像头捕捉用户微表情(如微软情绪API),在用户显露出烦躁时自动压缩动画时长。

硬件协同延迟

利用设备振动马达的触觉反馈(如iPhone线性马达),用不同频率的震动模拟物理按钮的“延迟按压层次感”。

叙事型延迟链

将系列操作串联成故事线:例如装修设计网站,每个步骤提交后展示“你的客厅正在生成灯光效果...”这类有场景代入感的等待提示。

“延迟”本质是设计师对用户注意力的精心编排如同电影导演控制镜头节奏。在即时满足当道的数字时代刻意设计的延迟不再是技术缺陷,而且是将冰冷交互转化为情感记忆的艺术手法。真正的挑战在于:让用户感知的不是等待本身,而且是等待过程中被尊重的知情权与超出预期的愉悦体验。